Валаам — лагерь инвалидов Второй мировой войны, расположенный на острове Валаам (в северной части Ладожского озера), куда после Второй мировой войны в 1950—1984 свозили инвалидов войны. Основан по указу Верховного совета Карело-Финской ССР в 1950 году. Находился в бывших монастырских зданиях.И тут в 1950 году по указу Верховного Совета Карело-Финской ССР образовали на Валааме и в зданиях монастырских разместили Дом инвалидов войны и труда. Зачем такое внимание несчастным инвалидам Войны? Почему на острове, а не на материке? А ведь заведение было еще то...

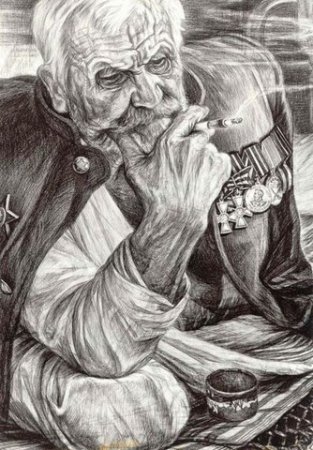

А оказалось, лучше бы без такого пристального внимания к персонам, которые слишком намозолили глаза советскому народу-победителю - сотни тысяч инвалидов: безруких, безногих, неприкаянных, промышлявших нищенством по вокзалам, в поездах, на улицах... Грудь в орденах, а он возле булочной милостыню просит. Избавиться от них, во что бы то ни стало избавиться, решило правительство СССР. Выход нашли, на острова: с глаз долой - из сердца вон. В течение нескольких месяцев страна-победительница очистила свои улицы от этого «позора»!

Их собирали за одну ночь со всего города специальными нарядами милиции и госбезопасности, отвозили на железнодорожные станции, грузили в теплушки типа ЗК и отправляли в эти самые «дома-интернаты». У них отбирали паспорта и солдатские книжки - фактически их переводили в статус ЗК.Как рассказывают те, кто еще помнит те времена, первая партия поселенцев в новом доме состояла из 500 человек. Это были разные инвалиды — без рук, без ног, ослепшие и оглохшие. Привезли и самых тяжелых, т.н. «самоваров» — фронтовиков, потерявших и руки, и ноги. У людей отобрали паспорта и солдатские книжки, фактически переведя их на положение заключенных. Помещение в такой инвалидный дом стал для людей, которых выдернули из налаженной жизни, пускай и полунищей, но свободной, таким шоком, что они стали умирать один за другим.

Это сейчас на их могилах стоят кресты, поставленные два десятка лет назад монахами, а тогда инвалидов хоронили безымянными, под колышками и табличкой с номером. Так, как хоронят преступников. А от многих и могил не осталось — зарастает земля травой, уже и холмиков не видно, исчезает кладбище бесследно На фронтах «Великой Отечественной» войны погибло 28 миллионов 540 тысяч бойцов, командиров и мирных граждан.

Ранено 46 миллионов 250 тысяч.

Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков.

Одноглазых 155 тысяч.

Слепых 54 тысячи.

С изуродованными лицами 501 342

С оторванными половыми органами 28 648

Одноруких 3 миллиона 147

Безруких 1 миллион 10 тысяч

Одноногих 3 миллиона 255 тысяч

Безногих 1 миллион 121 тысяча

С частично оторванными руками и ногами 418 905

Так называемых «самоваров», безруких и безногих - 85 942

Смотреть видео (18+) —

В Карелии возвращают фамилии фронтовиков-инвалидов, спрятанных советской властью на острове Валаам

Россия отметила замечательный праздник – 66-й годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. Все делается для того, чтобы оставшиеся в живых ветераны ни в чем не нуждались, жили в благоустроенных квартирах, получали достойную пенсию, медицинское обслуживание, почет и уважение. Но, к сожалению, есть категория фронтовиков, несправедливо забытых, вычеркнутых из списков Победителей. Это обитатели домов-интернатов для инвалидов и престарелых, куда с конца сороковых годов прошлого столетия свезли с улиц городов, поселков и сёл неприкаянных безруких, безногих, слепых участников войны, просящих милостыню или жалобно играющих на гармошке на базарах и вокзалах. Как свидетельствуют данные правоохранительных органов тех времен, во втором полугодии 1951 года в городах задержано 107 766 нищих, в 1952 году - 156 817 человек, а в 1953 году - 182 342 человека. Среди задержанных инвалиды войны и труда составляют 70 процентов. По мнению представителей советской власти, подобное явление позорит страну-победительницу. Было решено искоренить нищенство, определив попрошаек в дома инвалидов и престарелых, убежать из которых они не смогли бы, для этого учреждения преобразовывались в дома закрытого типа с особым режимом.

В 1950 году по указу Верховного совета Карело-Финской ССР такое учреждение образовали и на острове Валааме, в бывших монастырских зданиях разместили дом инвалидов войны и труда. Они попали сюда по разным причинам. Кто-то добивался этого сам, не захотел быть обузой для родственников, от других отказались близкие люди, третьи не смогли приспособиться к мирным условиям жизни. Те, кто в состоянии трудиться — работали, а, получив заработную плату или фронтовую пенсию, пропивали ее в одночасье, заливая алкоголем одиночество и тоску. А еще ходили на костылях и ездили на своем инвалидном транспорте – колясках, каталках, передвигавшихся с помощью, так называемых, «утюжков», специальных приспособлений на руках, за шесть километров от посёлка к причалу, когда туда приплывали пароходы из Сортавалы, чтоб увидеть нарядных и весёлых людей, посмотреть на настоящую жизнь. Уехать с острова они не могли, не было документов, денег. Некоторые же вообще никогда не покидали своих мест: они постоянно лежали в корзинах, — это были инвалиды, оставшиеся без рук и ног.

«Показать же богадельню эту туристам во всей ее «красе» было тогда совершенно невозможно. Категорически воспрещалось не только водить туда группы, но даже и указывать дорогу. За это строжайше карали изгнанием с работы и даже разборками в КГБ. И все-таки кто-то прорывался и все равно ходил туда. Но, разумеется, поодиночке или группочками по три-четыре человека. Надо было видеть потом опрокинутые лица этих людей, их шок от увиденного. Особенно страшно было встретить женщин в возрасте, потерявших мужей на фронте, да еще получивших не похоронку, а извещение «пропал без вести». Ведь некоторые из них свершали самые настоящие паломничества по таким заведениям. Пытаясь отыскать своих мужей, сыновей, братьев», — писал в книге «Валаамская тетрадь» экскурсовод Евгений Кузнецов. Сколько их было на острове, сегодня не может сказать никто. Нет данных. Предполагают, что не меньше тысячи.

Но имен их практически никто не помнит. Поэтому я и решила их узнать, записать, вернуть обществу потерянные имена. И не только имена. А еще проанализировать, а имели ли инвалиды-фронтовики, упрятанные на Валааме, те же привилегии, права и льготы, которыми пользовались ветераны, живущие на материке со своими семьями?

Видлица

Позвонив по адресам, узнала, что на Валааме искать документы нет смысла. Там уже ничего нет от прежнего дома-интерната. В большинстве своем земли и здания возвращены Русский православной церкви, сам дом-интернат для инвалидов и ветеранов с Валаама давно выехал в село Видлица, что в Олонецком районе Карелии, в новое, специально построенное здание. Вот туда первым делом и решила отправиться, чтобы узнать: сохранились ли имена фронтовиков? Дело это нелегкое. Разбирает архив всего лишь один человек в свободное от работы время. И чтобы пересмотреть тысячи тоненьких папок – личных дел понадобится не один год. К слову сказать, не все в этих личных делах — фронтовики. Подавляющее большинство – это люди, попавшие в интернаты по старости и немощи.

В 1984 году дом для инвалидов войны и труда переехал в село Видлица. До сегодняшнего дня из бывших фронтовиков не дожил никто. Но, слава Богу, что в интернате решили восстановить фамилии ветеранов, изучить свои архивы. Этим занимается фельдшер Любовь Щеглакова, она сама родилась на Валааме, начинала работать в доме для инвалидов еще на острове, многих помнит.

На снимке: фельдшер Любовь Щеглакова

— Раньше не было такого внимания к участникам войны, — говорит Любовь Павловна. – Жили они как обычные люди. Конечно, всякое бывало: и пьянство, и драки, и смерти. Медали они иногда надевали, я это помню.

— А куда подевались награды, документы?

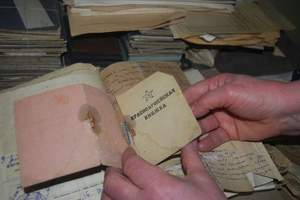

— Не знаю. В архивных делах только у одного обнаружила красноармейскую книжку.

Колхозник Степан Данилин был мобилизован на фронт в августе 1941-го из Пряжинского района Карелии. А уже через три года его комиссовали по причине инвалидности. Вернулся домой без ноги, где Степана ждала жена и двое маленьких сыновей. Как встретили инвалида, что случилось потом, неизвестно. Зафиксирован только один факт – выцветшая справка 1947 года, в которой говорится, что Данилин снабжен хлебными карточками на 30 суток, продуктами не обеспечен. За эти дни он должен добраться в дом инвалидов на острове Валааме. Оттуда фронтовик больше не вернулся в обычную жизнь. Он умер через три года. Было Степану Данилину пятьдесят три. В его личном деле каким-то чудом и сохранилась красноармейская книжка.

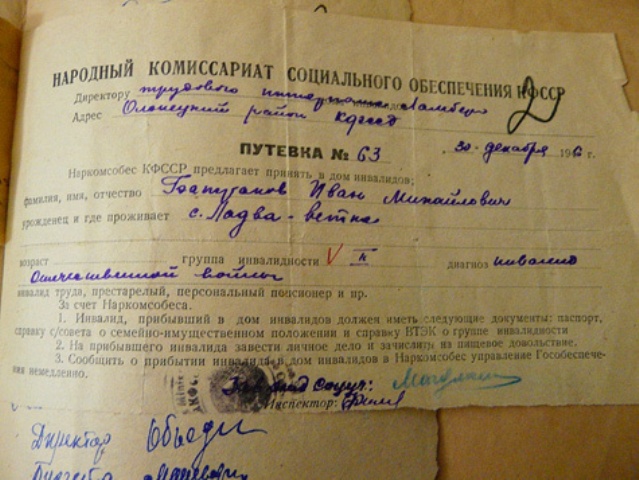

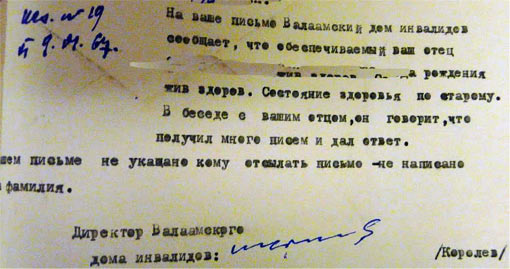

На снимке: документы фронтовиков

. У остальных обитателей интерната практически нет никаких фронтовых документов, упоминаний о наградах. О том, что это участники Великой Отечественной войны можно судить лишь по годам рождения и медицинским записям о болезнях, там фиксируется, если человек получил травму на фронте. В основном это сильные контузии, слепота, отсутствие нижних или верхних конечностей. У Ивана Калитарова, 1924 года рождения, после тяжелого ранения была парализована правая сторона, он тридцатишестилетним замерз в десяти километрах от дороги на остров Валаам, как предполагают, хотел по льду озера пройти до материка. Нашли его через месяц. У Михаила Холодного, 1920 года рождения, атрофировались нижние конечности, не было ноги у Матвея Котова. Василий Меньшиков, представитель офицерского состава, после войны пытался жить в городе, снимал угол в частном доме, работал, но болезнь дала о себе знать, попал на остров. У инвалида войны Ивана Горина в Петрозаводске осталась жена и дети. Раз в год супруга писала администрации учреждения, спрашивала, как там муж, жаловалась, что не отвечает. Ей сообщали: здоров, обещал написать. Через год женщина снова посылала письмо, но почему-то никогда не приезжала. Односторонняя переписка закончилась небольшим клочком бумаги, обнаруженном в архивной папке фронтовика, на котором было начертано: сообщить такой-то по такому адресу, что Горин умер.

На снимке: документы фронтовиков

. У остальных обитателей интерната практически нет никаких фронтовых документов, упоминаний о наградах. О том, что это участники Великой Отечественной войны можно судить лишь по годам рождения и медицинским записям о болезнях, там фиксируется, если человек получил травму на фронте. В основном это сильные контузии, слепота, отсутствие нижних или верхних конечностей. У Ивана Калитарова, 1924 года рождения, после тяжелого ранения была парализована правая сторона, он тридцатишестилетним замерз в десяти километрах от дороги на остров Валаам, как предполагают, хотел по льду озера пройти до материка. Нашли его через месяц. У Михаила Холодного, 1920 года рождения, атрофировались нижние конечности, не было ноги у Матвея Котова. Василий Меньшиков, представитель офицерского состава, после войны пытался жить в городе, снимал угол в частном доме, работал, но болезнь дала о себе знать, попал на остров. У инвалида войны Ивана Горина в Петрозаводске осталась жена и дети. Раз в год супруга писала администрации учреждения, спрашивала, как там муж, жаловалась, что не отвечает. Ей сообщали: здоров, обещал написать. Через год женщина снова посылала письмо, но почему-то никогда не приезжала. Односторонняя переписка закончилась небольшим клочком бумаги, обнаруженном в архивной папке фронтовика, на котором было начертано: сообщить такой-то по такому адресу, что Горин умер.

— Пока мы восстановили чуть больше ста фамилий, — сказала фельдшер Видлицкого дома-интерната для престарелых и инвалидов Любовь Щеглакова. – Работу продолжаем.

Но уже сегодня в село приходят письма из разных городов, в которых люди просят помочь отыскать своих родственников. Пока по обращениям никого найти не удалось. Не все архивные дела перевезли в Видлицу, часть, как предполагает Любовь Щеглакова, возможно, отправлены в город Сортавалу.

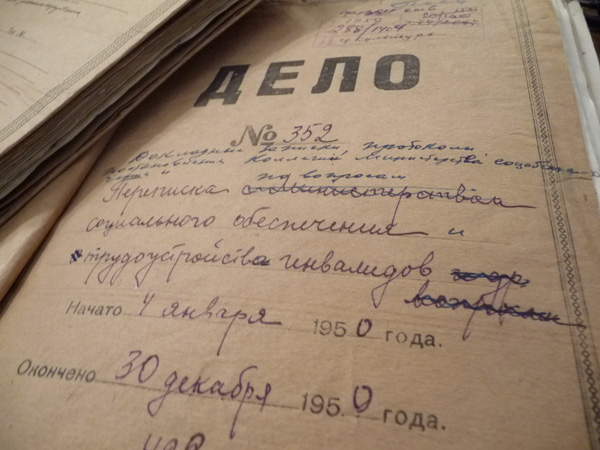

Сортавала

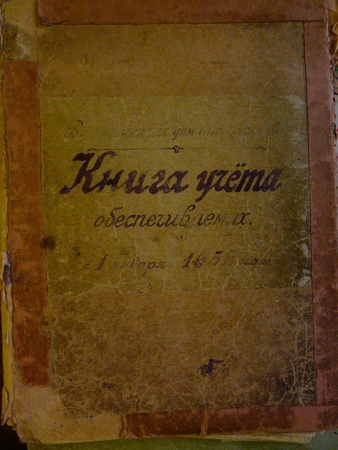

Директор Сортавальского муниципального архива Марина Анисочкина, которую я заранее предупредила о цели поездки, посмотрела, что хранится в архиве о Валаамском интернате. Оказалось, не так много. Несколько книг учёта обеспечиваемых, так называли тех, кто жил в доме инвалидов. Там только одни фамилии, где родился, год рождения, откуда прибыл и где был прописан. К сожалению, в данных книгах не указывали, был ли этот человек участником Великой Отечественной войны. Пришлось проштудировать не одну книгу, переписать все фамилии, чтобы потом сверить с теми списками, которые, я уверена, удастся найти.  На снимке: архивные папки

. В книгах учёта дома инвалидов была и последняя графа – графа смерти. К сожалению, эта графа у многих заполнена. Совсем еще молодые люди, от 30 до 40 лет, умерли на Валааме и были там похоронены.

На снимке: архивные папки

. В книгах учёта дома инвалидов была и последняя графа – графа смерти. К сожалению, эта графа у многих заполнена. Совсем еще молодые люди, от 30 до 40 лет, умерли на Валааме и были там похоронены.

Петрозаводск

Съездив в Видлицу, Олонец, город Сортавала так и не смогла найти список участников Великой Отечественной войны, которых в 1950 году перевезли на остров. Не смогла пока найти и конкретные документы, распоряжения, приказы правительства республики о переводе инвалидов на Валаам: по каким причинам, с какой целью, соблюдали ли там права фронтовиков, отдавших здоровье за общую победу?

Решила обратиться в Национальный архив Карелии. Именно здесь и обнаружила главные документы, говорящие о скоротечности переезда, о неподготовленности помещений, о неудобствах и дискомфорте. Удалось найти документы, которые подтверждают тот факт, что дом инвалидов организован и начал свою деятельность с 10 июня1950 года.

Вот цитаты из этих документов: «Штаты: 135 единиц с фондом зарплаты 43.125 рублей.

Завезено и размещено 770 инвалидов, 177 рабочих и служащих. Общее количество жителей составляет 1300 человек.

Подсобное хозяйство:

Рогатый скот 239

Лошади 29

Свиней 46

Имеются

Сады 4 га

Крыжовник 2000 кустов

Смородина 1200кустов

Организована переработка молока, мяса. Работает кузница, сапожная и швейная мастерские. Пчеловодство в виду отсутствия условий не организовано. Рыболовство организовано, но находится в зачаточном состоянии».

О торговле говорится, что открыт магазин и ларёк, торговля продуктовыми и промышленными товарами организована плохо. Отсутствуют крупы, консервы, кондитерские изделия, рыба, масло. Имеется семилетняя школа с контингентом до 100 человек. Направлен на работу участковый милиционер.

А буквально через месяц на остров отправляется партийная комиссия с проверкой. И вот, что она увидела там. В постановлении коллегии министерства социального обеспечения от 30 июля 1950 г. «О состоянии перебазирования инвалидов и размещения их на острове Валаам» отмечено, что «в соответствии с постановлением совета министров от 5.05.1950 № 333 ликвидированы дома инвалидов Муромский, Палеостровский, Бараний берег, Томицкий, Святозерский, Ламберский, Клименецкий и подсобные хозяйства при них. Сданы соответствующим организациям и колхозам здания, сооружения, рогатый скот и часть лошадей с подсобных хозяйств домов инвалидов.

Организовано при доме инвалидов Валаам подсобное хозяйство с наличием рогатого скота 240 голов, 29 лошадей. Переведено 770 человек инвалидов, 177 рабочих и служащих. Дом инвалидов укомплектован руководящими кадрами, начата работа по подготовке жилого фонда к зиме».

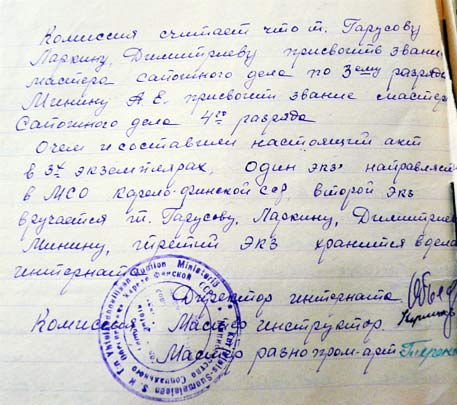

На снимке: архивные документы.

Однако коллегия отмечает, что в доме инвалидов имеется ряд недостатков. Основной – отсутствие подготовленного жилого фонда к зиме для инвалидов, рабочих и служащих. Из 7 тысяч кв. м. подготовлено 400. Нет бани, овощехранилища, столовой, не подготовлено полностью помещение для больницы. Не организовано нормальное медицинское и культурное обслуживание, отсутствует зубопротезный, рентгеновский и туберкулезный кабинеты, нет лаборатории, отсутствует киноустановка, радиоузел.

На снимке: архивные документы.

Однако коллегия отмечает, что в доме инвалидов имеется ряд недостатков. Основной – отсутствие подготовленного жилого фонда к зиме для инвалидов, рабочих и служащих. Из 7 тысяч кв. м. подготовлено 400. Нет бани, овощехранилища, столовой, не подготовлено полностью помещение для больницы. Не организовано нормальное медицинское и культурное обслуживание, отсутствует зубопротезный, рентгеновский и туберкулезный кабинеты, нет лаборатории, отсутствует киноустановка, радиоузел.

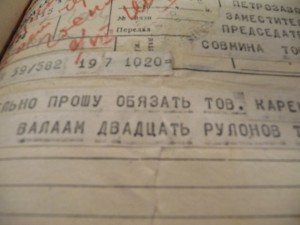

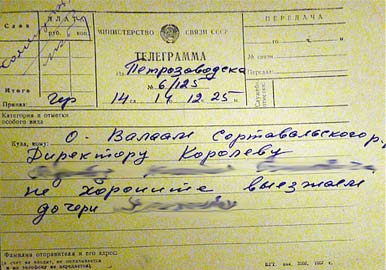

В связи с этим коллегия постановляет: считать первоочередной задачей в работе дома инвалидов создание необходимых условий для инвалидов, организации культурного и медицинского обслуживания, создание кормовой базы для скота. А еще потребовали провести первоочередной ремонт жилого фонда, одновременно отремонтировать летнюю гостиницу до 150 человек, переоборудовать под столовую здание клуба, подготовить помещение для хранения картофеля и овощей, найти помещение для бани. Удалось в Национальном архиве найти и правительственную телеграмму, в которой говорится: «Убедительно прошу обязать тов.Каренину срочно отправить Валаам двадцать рулонов толи. Шестаков».  На снимке: телеграмма Шестакова.

На снимке: телеграмма Шестакова.

Возникает только один вопрос: зачем нужно было в срочном порядке перевозить фронтовиков-инвалидов на остров, в здания, совершенно не подготовленные и не приспособленные? В Видлице мне рассказывали, с каким ужасом вспоминали переезд обеспечиваемые. Для них это было сродни пожару. Надо было собраться в несколько дней, взять самое необходимое, минимум вещей, потому что везли всех на Валаам баржами. На носилках переносили тех, кто не мог ходить и был прикован к кровати. Никого не оставили на материке, всех отправили на остров, подальше от любопытных глаз.

А вот еще один любопытный документ – от 15 декабря 1950 года. Отмечено, что на острове уже на 20 ноября 1950 года – 904 человека. Размещены в центральном поселке и 2 филиалах. Количество рабочих, служащих и иждивенцев – 580. В документе говорится: «Продовольственные товары в достаточном количестве, за исключением картофеля, имеющегося на Валааме в составе 78 тонн, на 1 приходится 12 кг в месяц, но при условии, если рабочим и служащим продаваться не будет.

Медико-санитарное обслуживание по-прежнему очень плохое. Нет трёх главных кабинетов, нет врача для туберкулезных больных. Только один врач-терапевт. Население не обеспечено помощью, что опасно в период закрытия навигации. Работают лишь два фельдшера и две медсестры, деловые качества которых не удовлетворяют, это на фронтовиков, многие из которых нуждаются в постоянной медицинской помощи. Кроме того, на остров перевезли и туберкулезных больных, которым не оказывалась никакая помощь. Санитарное состояние удовлетворительное, много недочетов – грязь в общежитиях, несвоевременная помывка обеспечиваемых в бане, отсутствие дезкамеры и другие. В этом документе отмечено, что на острове одна баня с пропускной способностью 185 человек в сутки, одна пекарня на всех, 7 складов и один магазин».

Значительно хуже с инвентарем. В справке говорится, что «дом инвалидов должен иметь 3 смены постельного и нательного белья. Фактически же в наличии полторы комплекта, не хватает носков, нательного белья. Поэтому решено завезти 1080 метров ткани, чтобы пошить постельное и нательное белье. Не хватает тумбочек, стульев, столов и кроватей. Но денег на это нет. Обещали, что приобретут инвентарь в следующем году». То есть, первый год на острове инвалиды войны жили в очень плохих условиях. Практически не было связи. На территории работали только 2 динамика, вопросы доставки почты во время бездорожья тоже не были решены. Что касается освещения, то с ним также были проблемы. Как сообщается в документе от 15 декабря 1950 года, «электростанция мощностью 40 киловатт требует ремонта. Недостаточно керосина. При выходе электростанции из строя создается очень напряженное положение». Это значит, что люди просто сидели без света.

Сложно было и с работой. В постановление коллегии министерства социального обеспечения Карело-Финской ССР от 28 июля 1950 г. «О трудоустройстве участников Великой Отечественной войны» отмечено, что трудоустроено всего 50 инвалидов. Хотя, безусловно, далеко не все могли трудиться, но многие в состоянии были заниматься хоть какой-то работой. Коллегия министерства социального обеспечения от 30 июля 1950 г. «О состоянии перебазирования инвалидов и размещения их на острове Валаам» считает первоочередной задачей в работе дома инвалидов создание необходимых условий, организации культурного и медицинского обслуживания, создание кормовой базы для скота.

Остров Валаам

Последним пунктом расследования стал остров Валаам. Нужно было посмотреть, где жили фронтовики, в каких условиях. Зимняя гостиница, в которой находились палаты, на прежнем месте. В одном крыле второго этажа сейчас работает гостиница, в которой останавливаются паломники, приезжающие в мужской монастырь, в противоположной части живут местные жители. На третьем этаже – школа, в которой осталось 27 учеников. В нынешнем году в первый класс пойдут всего два ребенка. Местных жителей осталось около 150 человек. В прошлом году здесь не стало власти, закрыта администрация поселкового совета, нет амбулатории, работает один магазин с ограниченным набором продуктов. Для светских жителей дом интернат был местом работы, с ним связано практически все. С закрытием учреждения люди потеряли работу, остались не у дел. Можно сказать, что они забыты на острове. В городе Сортавала для светских жителей Валаама строят многоэтажные дома. Но не все хотят перебираться туда. Боятся, что в городе просто не выживут: пенсии маленькие, квартплата большая, а на острове, хотя условия жизни и не ахти какие, но зато дешево, есть небольшие огородики.

Оставшиеся гражданские жители – в основном потомки инвалидов, которые смогли создать на острове семьи, родить детей. Один из таких – Сергей Аксентьев. Его отец – Михаил Иванович Аксентьев – участник Великой Отечественной войны, потерял на фронте ногу. В доме интернате встретил свою судьбу – санитарку Клавдию Ивановну. Они на Валааме жили с семьей отдельно, растили детей. Михаил Иванович был одно время даже председателем поселкового совета, заботился о фронтовиках.

На снимке: вдова ветерана Клавдия Ивановна и сын – Сергей Аксентьев.

— Ваш отец пользовался льготами, которые были положены ветеранам войны? – спрашиваю Сергея Аксентьева.

На снимке: вдова ветерана Клавдия Ивановна и сын – Сергей Аксентьев.

— Ваш отец пользовался льготами, которые были положены ветеранам войны? – спрашиваю Сергея Аксентьева.

— Он получал пенсию, потом ему предоставили машину «Запорожец». А больше ничего особенного не было.

— А инвалиды, которые находились в интернате?

— Я помню многих, некоторые с отцом дружили. Из них никто никаких машин не получал, на материк никто никогда не ездил, так что какими-то льготными поездками не пользовался. Они всегда были на острове. Помню один случай, когда за ветераном приехали родственники. Мол, решили его забрать. Увезли. А потом через какое-то время он вернулся. Рассказывал отцу, что родные хотели только одного: получить новую квартиру, которая была положена ветерану войны. Они ее получили, и, естественно, фронтовик стал не нужен.

Подобные истории рассказывали многие местные жители острова, которые еще помнят ветеранов интерната. Фронтовики жили очень скромно в социальном учреждении. В семидесятые годы уже были и комплекты постельного белья, и носки, и нательное белье. Ветеранов кормили, мыли в банях, ухаживали за лежачими санитарки. Но никаких особых льгот и привилегий участники войны не имели, хотя, как удалось мне установить, уже с 1944 года были установлены первые льготы для инвалидов Великой Отечественной войны и их семей. Да, они получали пенсии, маленькую часть им отдавали на руки, чтоб они могли что-то себе купить. Всё остальное – государственное обеспечение. Никаких льготных поездок, компенсаций за коммунальные услуги и телефонов, у них не было даже возможности сделать нормальные протезы. Не было на острове таких специалистов. Поэтому отдельные ветераны чуть ли не всю оставшуюся жизнь пролежали в кроватях в бывших монастырских кельях.

Можно утверждать, что повезло лишь тем, кто устроил личную жизнь на острове, создал семью и жил отдельно. Но таких было немного. Некоторым писали письма родственники, но фронтовики не отвечали. Не о чем было сообщать. А может, обижались, что отдали их сюда, спрятали, не навещали, отделываясь лишь редкими письмами.

— А были случаи, когда ветеранов разыскивали, забирали домой родственники? – спрашиваю Владимира Окунева, бывшего директора дома интерната.

На снимке: бывший директор дома инвалидов Владимир Окунев.

— Я не помню таких случаев. Но был один потрясающий факт, когда уже после смерти фронтовика – Григория Андреевича Волошина, его разыскал сын. Он поставил отцу памятник.

На снимке: бывший директор дома инвалидов Владимир Окунев.

— Я не помню таких случаев. Но был один потрясающий факт, когда уже после смерти фронтовика – Григория Андреевича Волошина, его разыскал сын. Он поставил отцу памятник.

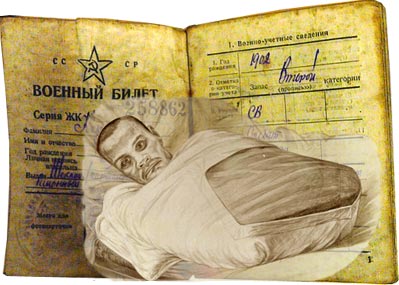

Я нашла этот памятник на старом, уже заросшем кладбище. Трогательные слова написаны там. В результате ранения Григорий Андреевич Волошин потерял руки и ноги, лишился речи и слуха. Мог только видеть. Сын нашел отца через 50 лет, поставил отцу памятник, на котором написал и слова благодарности тем, кто все эти годы ухаживал за ним. Прожил Волошин 64 года, умер в 1974 году. Кстати, у известного художника Геннадия Доброва, приезжавшего на остров и рисовавшего ветеранов, есть портрет мужчины без рук и ног, который лежит на кровати, как ребенок в пеленках и смотрит с картины грустными глазами. Может, это и есть Волошин. А может и другой герой, так и оставшийся неизвестным. На снимке: памятник Волошину.

На снимке: памятник Волошину.

Церковный сторож, трудник Сергей, который живет в Валаамском мужском монастыре уже десять лет, показал, где искать другие могилы.  Лишь на некоторых можно прочитать фамилии: Павел Иванович Богданов, Михаил Иванович Свинцов, Сергей Калитаров. Покосились их столбики, на многих уже нет и звездочки. Многие захоронения на кладбище практически утрачены.

Лишь на некоторых можно прочитать фамилии: Павел Иванович Богданов, Михаил Иванович Свинцов, Сергей Калитаров. Покосились их столбики, на многих уже нет и звездочки. Многие захоронения на кладбище практически утрачены.  На снимках: могилы ветеранов-инвалидов.

Нет точных указаний о месте захоронения того или иного инвалида. На некоторых деревянных подобиях памятников не писали даже фамилию фронтовика, только номер.

На снимках: могилы ветеранов-инвалидов.

Нет точных указаний о месте захоронения того или иного инвалида. На некоторых деревянных подобиях памятников не писали даже фамилию фронтовика, только номер.

Правда, не так давно Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил на острове Валаам мемориал памяти ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в доме-интернате и нашедших здесь свой последний приют. Мемориал включает в себя Поклонный крест и семь черных гранитных плит, на которых высечены фамилии пока только 54 ветеранов-инвалидов. На снимке: Патриарх Кирилл освящает памятную стелу ветеранам-инвалидам.

Правда, не так давно Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил на острове Валаам мемориал памяти ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в доме-интернате и нашедших здесь свой последний приют. Мемориал включает в себя Поклонный крест и семь черных гранитных плит, на которых высечены фамилии пока только 54 ветеранов-инвалидов. На снимке: Патриарх Кирилл освящает памятную стелу ветеранам-инвалидам.

Вывод

По итогам собственного расследования могу сделать однозначный вывод: права инвалидов-фронтовиков нарушались. Их вырвали из привычной обстановки — предыдущего места жительства, погрузили на баржи и повезли на остров, где не были подготовлены помещения для такой категории больных. Не отремонтированы кельи, не было ни одной бани, не было врачей, лекарств. Никто с фронтовиками не советовался, не спрашивал, как лучше поступить, чего они сами хотят. Сделали это по указу Верховного совета Карело-Финской АССР в 1950 году, принятого по распоряжению советского правительства. Потом, конечно, все более-менее наладилось, хотя квалифицированную медицинскую помощь инвалиды долго еще не получали. На острове не хватало медицинских специалистов, потому что республиканская власть не могла найти желающих там жить и работать, не создала для них сносных условий для жизни.

Ветераны жили в общих палатах, без воды и удобств, по пять-шесть человек, инвалиды без ног не могли самостоятельно спуститься со второго этажа на улицу. Никто из обитателей дома для инвалидов не ездил в санатории или другие лечебные учреждения, соответственно не пользовался транспортными льготами. Никто из обеспечиваемых не получил и положенной по закону машины «Запорожец» или хотя бы компенсации за нее. Все эти льготы проходили мимо фронтовиков, проживавших в Валаамском доме для инвалидов. По крайней мере, я не нашла ни одного подтверждающего документа об их предоставлении валаамским фронтовикам ни в Национальном архиве Карелии, где собраны все нормативные акты Карело-Финской АССР того времени, ни в Сортавальском муниципальном архиве, где представлены документы районной власти того периода.

Я составила таблицу льгот ветеранам Великой Отечественной войны, начиная с самого первого постановления, выпушенного в 1944 году, и до Закона о ветеранах 1995 года, который действует до сих пор. Фронтовики, живущие на острове, ничего этого не имели. Да, государство пенсию им назначило. И всё. Ладно, машины, телефоны, санатории им были бы вроде и ни к чему. Но протезирование, квалифицированное медицинское обслуживание они в полной мере тоже не имели.

Проведенное мною расследование вынуждает повторить известные истины. В годы советской власти никогда особенно и не задумывались о соблюдении гражданских прав разных категорий населения. Декларации были, но всё произошедшее с фронтовиками-инвалидами вполне естественно для той эпохи. И ветераны, которых поселили в неподготовленные и неблагоустроенные помещения, отнеслись к данному факту, как к вполне обыденному. Государство было «мачехой» для своих детей. А сами люди, памятуя о борьбе с инакомыслием в СССР, а тут требовалось поднять голос в защиту своих законных прав, предпочитали не раздражать государство. Униженно молчали. Защищать собственные права граждане научились значительно позже, когда наступили иные времена.

Есть в этой грустной истории и позитивный вывод. Оказалось, что сегодня уже внуки ветеранов Великой Отечественной войны, проживших остаток жизни в забвении, хотят найти своих дедов-героев, знать, как они существовали, где похоронены, поклониться их памяти. Подобные просьбы поступают и в Видлицу, и в архив Сортавалы. Это радует. И я надеюсь, что составленный мною список не останется незамеченным и родственники у валаамских ветеранов обязательно найдутся. Каждое имя героя Великой Отечественной войны должно быть восстановлено.

Светлана Цыганкова.

Фото Сергей Никонов.

P.S. Особая благодарность за помощь в подготовке материала главному хранителю Валаамского научно-исследовательского, церковно-археологического и природного музея-заповедника Ларисе Николаевне Печериной, бывшему директору дома интерната для инвалидов Владимиру Николаевичу Окуневу, фельдшеру Видлицкого дома интерната Любови Павловне Щеглаковой, директору Сортавальского муниципального архива Марине Михайловне Анисочкиной, труднику Валаамского монастыря Сергею, труднице Ксении.

http://www.rg.ru/2011/07/19/valaam.html

http://www.rg.ru/2011/07/19/patriarh-poln.html

Куда исчезли с улиц крупных городов ветераны-инвалиды советско-германской войны в 1949 году??

Окончательное решение инвалидского вопроса в СССР.

В 1949 году, перед празднованием 70-летнего юбилея Великого Сталина, в бывшем СССР были расстреляны фронтовики-инвалиды советско-германской войны. Часть их расстреляли, часть увезли на далекие острова Севера России и в глухие углы Сибири на остров Валаам.

Остров Валаам - концлагерь для инвалидов второй мировой войны расположенный на острове Валаам (в северной части Ладожского озера), куда после второй мировой войны в 1950-1984 годах свозили инвалидов войны в бывшие монастырские здания.

Большинство этих людей жили и умерли на острове Валаам, куда советское правительство принудительно отправило калек войны, чтобы не портили они своим уродством города имени великих советских деятелей. Было еще одно место, - степи Казхстана. Там в степи, калек-фронтовиков выбрасывали из товарных вагонов и расстреливали из пулеметов...

Так Родина решила избавится от ненужного балласта спившихся калек-инвалидов, ветеранов армии Жукова - воинов-победителей, телами которых товарищ Жуков и другие великие полководцы СССР разминировали минные поля на подступах к Берлину с целью экономии танков.

Страшная статистика стала известна только сейчас. Её таила в себе доселе потертая и пожелтевшая от времени папка с грифом «Совершенно секретно». - Из-за принципиального отношения СССР к своим солдатам как к человеческому материалу, потери сторон на советско-германском фронте достигали 1:10 - на 1 мёртвого немца 10 мёртвых советских. На фронтах так называемой «Великой Отечественной» войны:

-Погибло 28540000 бойцов, командиров и мирных граждан.

-Ранены 46250000.

-Вернулись домой с разбитыми черепами 775000 фронтовиков.

- Одноглазых 155000.

- Слепых 54000.

- С изуродованными лицами 501342

- С кривыми шеями 157565

- С поврежденными хребтами 143241

- С оторванными половыми органами 28648

- Одноруких 3000000 147

- Безруких 110000

- Одноногих 3255000

- Безногих 1121000

- С частично оторванными руками и ногами 418905

- Безруких и безногих так называемых «самоваров», - 850 942

И здесь в 1950 году по указу Верховного Совета Карело-Финской ССР образовали на Валааме и в зданиях монастырских разместили Дом инвалидов войны и труда. Зачем такое внимание несчастным инвалидам войны? Почему на отдалённом отрезанном от внешнего мира острове, а не на материке? А ведь заведение было еще то...

Грудь в орденах, а он возле булочной милостыню просит. Избавиться от них, во что бы то ни стало, решило правительство СССР, дабы не портили своими обрубками идиллическую картину советского благоденствия. Выход нашли, на острова: с глаз долой - из сердца вон. В течение нескольких месяцев страна-победительница очистила свои улицы от этой постоянно просящей "нечисти"!

Их собрали за одну ночь специальными нарядами милиции и госбезопасности, быстро отвозили на железнодорожные станции, грузили в теплушки типа ЗК и отправляли в эти самые «дома-интернаты» - концлагеря. У них отбирали паспорта и солдатские книжки - фактически их переводили в статус ЗК. Да и сами интернаты были в ведомстве НКВД.

Перед этими интернатами ставилась цель мирно спровадить инвалидов на тот свет как можно быстрее. Даже то скудное содержание, которое выделялось инвалидам... расхищалось советским начальством.

И вот однажды проснувшись утром, перед самой годовщиной семидесятилетия Сталину, счастливые советские граждане не услышали привычного грохота самодельных инвалидных тележек и скрипа протезов повернувшихся с войны калек...

это было знаменитое "светлое будущее"!

Сейчас на Валаамском кладбище стоит только 2 прогнивших столбика с... номерами. Не осталось ни имён, ничего - они все ушли в землю, не оставив памятника ужасному эксперименту человеческого зоопарка героев советской власти.

Портреты фронтовиков-инвалидов. Художник Геннадий Добров.

P.S. Документальный российский фильм. Как Жуков относился к человеческому материалу - своим солдатам.

Я был батальонный разведчик,

А он писаришка штабной.

Я был за Россию ответчик,

А он спал с моею женой.

Скупою слезой фронтовою

Гвардейский рыдал батальон,

Когда я геройскою звездою

От маршала был награждён.

Потом мне вручили протезы

И быстро отправили в тыл...

Из детских воспоминаний мне запомнился один эпизод. Вашему покорному слуге тогда было лет 5-6, не больше. В одном из продовольственных магазинов Бобруйска часто видел престарелого мужчину с протезом вместо ноги. Краешек костыля выступал из брюк. Несмотря на увечье, этот человек уверенно двигался и вообще выглядел достаточно солидно. А потом, на одном из праздников 9 мая я увидел этого человека в ином амплуа. На его груди было несколько «Орденов Славы», ордена «Красной Звезды» и «Боевого Красного Знамени». Лишь тогда я понял, что это настоящий герой. К сожалению, больше ничего об этом человеке я не знаю. Он давно умер, а тогда, в 1980-х я был слишком мал, чтобы расспросить его о жизни и подвигах, за которые он был удостоен высших правительственных наград.

В Советском Союзе к инвалидам Великой Отечественной войны было своеобразное отношение. Спустя несколько лет после окончания боевых действий многих из «военных калек» просто вывезли из городов и местечек подальше и оставили умирать в «специнтернатах» и «санаториях». Эта история заслуживает нашего внимания.

Операция «Инвалид»

…В один из летних дней 1948 года на базарах, площадях, улицах советских городов и местечек прохожие не увидели привычные костыли и тележки на которых передвигались безногие фронтовики. Буквально в одну ночь власти «поубирали» из населенных пунктов сотни инвалидов Великой Отечественной войны и вывезли их подальше «от глаз людских». На протяжении следующих дней милиция обыскала все ночлежки и подвалы, где ютились калеки. Всех, кто там находился, также ждала высылка.

Инвалид Великой Отечественной. Валаам. Рисунок Геннадия Доброва

Оправдать такие действия не возможно, но все же, попытаемся проанализировать почему это произошло? Во-первых, Советский Союз экономически был не в состоянии не только обеспечить достойную жизнь сотням тысяч своих солдат, получивших увечья, но и в целом обеспечить свой, искалеченный войной, народ. Во-вторых, инвалиды портили имидж страны, победившей фашизм. Советский солдат – это сильный, молодой, полный сил мужчина мужчина, а не обрубок, вроде «самоваров» - бойцов и командиров РККА получивших наиболее тяжкие ранения и лишившиеся верхних и нижних конечностей. И наконец, в-третьих, немаловажным был политический вопрос. Потерявшие все на войне солдаты, становились «свободными» в стране рабов. Они больше не боялись НКВД и милиции. К тому же многие были награждены орденами и медалями. Среди инвалидов было немало Героев Советского Союза. Эти люди видели ад войны и, выжив там, они уже ничего не боялись.

Надзор за теми, кто возвращается

Советские специальные органы стали следить за военными инвалидами еще в ходе Великой Отечественной войны. В течении 1943-1944 годов НКГБ СССР направило местным органом госбезопасности несколько директив, требующих обеспечить через агентуру изучение процессов, происходящих в среде инвалидов войны.

![]()

Бойцы РККА на фронте

«Чекисты» организовывали агентурное освящение работы госпиталей, местных советов и органов социального обеспечения по вопросам медицинского обслуживания, трудоустройства инвалидов, установления и выплаты им пенсии. Проблемы во взаимоотношениях этой категории советских граждан и властей не заставили себя ждать. В Узбекской ССР в конце войны на оперативный учет были взяты 554 военных инвалида, большинство из которых ранее находились в немецком плену. В октябре 1944 года УНКГБ Краснодарского края было выявлено 103 инвалида «возвратившихся в советский тыл при невыясненных обстоятельствах». Управление Молотовской области тогда же арестовало 13 фронтовиков-инвалидов «за антисоветскую работу».

Чаще всего вернувшимся с фронта инкриминировались антиколхозные выступления и антисоветская агитация, которая выражалась в «прославлении кулацких хозяйств и капиталистического уклада в деревне». А вскоре НКГБ в Коми АССР «вскрыл» «Союз инвалидов войны», который возглавлял бывший майор советской армии. По мнению людей «в васильковых фуражках» эта организация занималась «дезорганизацией колхозного производства».

Герой обороны Сталинграда Иван Забара. Рисунок Геннадия Доброва

Кроме этого, власть явно испугалась угроз исполнения терактов со стороны «военных калек» в отношении ее представителей. Бывшие солдаты и офицеры РККА без рук и ног угрожали председателям и ревизорам, ни в грош не ставили начальников и управдомов. На фронте они смотрели смерти в глаза, были в немецком плену, горели в танках, шли на таран вражеских самолетов и выжили. Эти люди уже ничего не боялись. Один из арестованных и обвиненных в убийстве секретаря сельсовета на допросе заявил: «Мне все равно теперь, быть на свободе или в тюрьме».

Депортировали при Сталине, вывозили при Хрущеве

После окончания Великой Отечественной войны внимание к ветеранам-инвалидам со стороны властей не снизилось. Как уже отмечалось, первая волна депортации военных инвалидов прошла в 1948 году и коснулась, прежде всего, рядового и сержантского состава. К тому же высылали в основном тех, кто не был награжден высшими правительственными наградами. Вторая волна прокатилась по Советскому Союзу в 1953 году. Один москвич вспоминал, что у его знакомой, проживавшей на проспекте Горького, муж был офицером советской армии и на войне лишился ног. Он передвигался, сидя в деревянном ящике и отталкивался от земли специальными палками. Вскоре фронтовик собрал возле себя целую компанию таких же военных инвалидов. Они носили военные френчи и гимнастерки, а на их груди «висела география Европы». Женщину предупреждали, чтобы она не выпускала мужа на улицу. В итоге в начале 1950-х его «забрала» милиция и вывезла в один из «санаториев» для инвалидов, расположенный где-то под Омском в Сибири. Впоследствии, не выдержав условий содержания в «спецсанатории», фронтовик повесился.

Книга учета валаамских "ссыльных"

Следующий хозяин Кремля Никита Хрущев также не особо церемонился с покалеченными ветеранами. Во времена его правления военных инвалидов продолжали считать «нищенствующим элементом». В феврале 1954 года Министр внутренних дел СССР С. Круглов докладывал в Президиум ЦК КПСС, что «несмотря на принимаемые меры, в крупных городах и промышленных центрах страны все еще продолжает иметь место такое нетерпимое явление, как нищенство.

Валаам и другие лагеря-санатории

В 1948 году по Указу Верховного Совета Карело-Финской ССР (впрочем, скорее всего, по указанию «из Москвы») был образован «Дом инвалидов войны и труда». Калек здесь держали в нечеловеческих условиях. Старые монастырские постройки были практически не пригодны для жилья. В некоторых зданиях отсутствовали крыши, а электричество сюда провели лишь через несколько лет.

Участник трех войн Михаил Козатенков. Рисунок Геннадия Доброва

По началу там не хватало даже фельдшеров и младшего медперсонала. Многие из фронтовиков умерли уже в первые месяцы пребывания на острове. В 1959 году там находилось 1500 инвалидов. Подобные заведения были открыты в Сибири и других частях СССР. Поговаривают, что такие «спецсанатории» были и в Беларуси.

После помещения в эти зведения фронтовиков лишали паспортов и всех прочих документов, в том числе и наградных. Питание там было скудным. Санитары вспоминали, что «пациентов без конечностей, выносили во двор, чтобы те подышали свежим воздухом. Иногда их сажали в специальные корзины и с помощью веревок поднимали на деревья. Получались подобия гнёзд. Иногда инвалидов «забывали» снять и они умирали от переохлаждения, проведя ночь на морозном, свежем воздухе. Частыми были случаи самоубийства.

Навещали ли этих людей родные? С конца 1950-х годов фронтовикам разрешили встречаться с близкими, но многие не хотели сообщать о себе, считая, что они лишь усложнят жизнь своей семье.

Умерших на Валааме хоронили на специальном кладбище. На могилах ставили неприметные деревянные памятники, которые со временем рассыпались. Всего, по разным данным, на этом погосте было похоронено до двух тысяч человек.

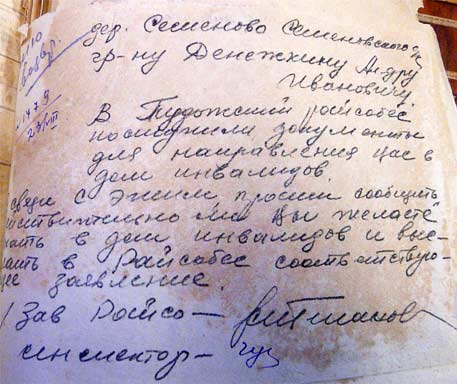

Путевка в "спецсанаторий"

В 1984 году Валаамский интернат был ликвидирован, а оставшиеся его постояльцы были перевезены в село Видлица, Олонецкого района Карелии. Позднее этнографы нашли архив личных дел валаамских постояльцев. Правда, информация в этих документах очень скудная: ФИО, дата рождения, категория инвалидности и причина смерти. Куда исчезли личные документы этих людей, и самое главное, награды, сегодня никто уже не может ответить.

Память о инвалидах-фронтовиках во многом сохранилась благодаря энтузиастам-волонтерам, которые устраивались на работу в эти «спецсанатории». Один из них Геннадий Добров во времена «хрущевской оттепели» смог побывать на Валааме. Фотографировать на «режимном объекте» было запрещено, поэтому санитар делал зарисовки. Его работы стали достоянием общественности лишь в середине 80-х годов ХХ века. В 1988 году был издан альбом его рисунков «Автографы войны». Для его создания художник посетил около 20 домов-интернатов для ветеранов в разных частях СССР.

Партизанка из Беларуси Серафима Комиссарова. Рисунок Геннадия Доброва

По данным Военно-медицинского музея в Санкт-Петербурге в ходе Великой Отечественной войны ранения получило 46 миллионов 250 тысяч советских граждан. Из этого числа около 10 миллионов вернулось с фронта с различными формами инвалидности. Из этого числа 775 тысяч с ранениями в область головы, 155 тысяч с одним глазом, 54 тысячи ослепших, 3 млн. одноруких, 1,1 млн без обоих рук…

Памятник в Валааме

В 2011 году на Валаме был открыт мемориал в память о ветеранах-инвалидах, умерших здесь. Но жители большинства постсоветских республик до сих пор ничего не знает об этой постыдной странице истории «государства рабочих и крестьян». Уверен, что среди узников Валаама и прочих «санаториев» было не мало фронтовиков-белорусов, которые защищая Родину, отдали почти все, но в благодарность получили ссылку и клеймо недочеловека. Об этом, как и о других преступлениях советской системы забывать нельзя.

По интернету ходят страшилки о том, что после Великой Отечественной войны часть инвалидов расстреляли, а часть сослали в разного рода "интернаты тюремного типа", в том числе на Валаам и в Горицы. О том, что на самом деле представлял из себя дом инвалидов на Валааме и в селе Горицы Вологодской области, пойдёт речь в этой статье.

Первоначально статья под названием "Валаамские списки" опубликована в издании "«Вера»-«Эском», Христианская газета Севера России " (N662, июнь 2012 г.).

Увезли. Куда?

Когда мы вспоминаем Великую Отечественную войну, в памяти предстают не только флаг над Рейхстагом, салют Победы, всенародное ликование, но и людское горе. И одно с другим никак не смешивается. Да, эта война нанесла чудовищный урон стране. Но радость Победы, осознание своей правоты и силы не должно погребаться скорбью – это было бы предательством по отношению к тем, кто отдал жизнь за Победу, кто кровью добывал эту радость.

Так я и написал недавно своему польскому приятелю: «Witek, в праздник Рождества об убитых вифлеемских младенцах не плачут. Не знаю как у вас, католиков, а у нас убиенных Иродом поминают отдельно, в четвёртый день после Рождества. Точно так же у нас не принято омрачать день Победы, для этого уместнее 22 июня – день начала войны».

Witek – это интернетовский ник польского публициста, который на авторитетном в Польше портале ведёт блог для русской аудитории. Много пишет о преступлениях советской власти, о Катынском расстреле, пакте Молотова-Риббентропа и т. д. И вот 8 мая, накануне Дня Победы, он «поздравил» россиян публикацией, которая называется так: «Куда девались фронтовики-инвалиды? К размышлению любителям шумно попраздновать».

Публикация была скомпилирована из разных русскоязычных статей. В них говорится: «В статистическом исследовании "Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооружённых сил" значится, что во время войны демобилизовано по ранению, болезни, возрасту 3.798.200 человек, из них инвалидов 2.576.000 человек. И среди них 450.000 одноруких или одноногих. Читатели постарше вспомнят, что в конце 40-х годов на улицах было много инвалидов. Наследие недавней войны... Фронтовики. Безрукие, безногие, на костылях, с протезами... Они пели и побирались, просили милостыню по вагонам и рынкам. И это могло бы породить в головах некие крамольные мысли о благодарности советского народа своим защитникам... Вдруг они исчезли. Их собрали за одну ночь – погрузили в вагоны и вывезли в "дома-интернаты закрытого типа с особым режимом". Ночью, тайком – чтобы не было шуму. Насильно – некоторые бросались на рельсы, но куда им было против молодых и здоровых? Вывезли. Чтобы не оскорбляли своим видом взоры горожан и туристов. Чтобы не напоминали о долге перед ними, спасшими всех нас.

На деле никто особо не разбирался – брали всех, кого попало, и те, у кого была семья, даже не смогли передать о себе весточку! У них отобрали паспорта и военные билеты. Исчезли, и всё. Вот там они и жили – если это можно назвать жизнью. Скорее, существование в каком-то Аиде, с другой стороны Стикса и Леты – реки забвения... Интернаты тюремного типа, откуда не было выхода. А ведь они были молодые парни, им хотелось жить! По сути дела, они были на положении заключённых... Такое заведение существовало, например, на острове Валаам. Интернаты находились в ведении МВД. Понятно, что там была за жизнь...»

Неприятно такое читать, да ещё с польскими комментариями. По-христиански мне бы надо смиренно покаяться за наших коммунистов-богоборцев: вот ведь что сотворили с инвалидами-ветеранами. Но чем больше я погружался в этот словесный поток, собранный из ручейков российской правозащитной критики, тем больше охватывало омерзение: «Что за страна СССР! Что за люди!» И коммунисты уже отошли на задний план, потому что в нормальной стране, населённой нормальными людьми, они не смогли бы творить такие злодеяния. Все виноваты! Как такое допустили русские люди?!

И вот тогда возникло у меня чувство: что-то здесь не то, некая демонизация реальности получается... Вправду ли «сотни тысяч» калек-ветеранов рассовали по тюремным интернатам? Ведь их в целом-то было не более 500 тысяч, и подавляющее большинство вернулось к семьям, работали на восстановлении страны, кто как мог – без руки или ноги. Это же в памяти народной сохранилось! И вправду ли интернаты подчинялись МВД? Там что, и охрана была? В ответ Witek смог привести лишь выдержку из доклада министра Внутренних дел Круглова от 20 февраля 1954 года: «Нищенствующие отказываются от направления их в дома инвалидов... самовольно оставляют их и продолжают нищенствовать. Предлагаю преобразовать дома инвалидов и престарелых в дома закрытого типа с особым режимом» . Но из этого никак не следует, что предложение о «режимности» было удовлетворено. Министр исходил из своей, сугубо ведомственной, точки зрения, но решение принимал не он. А вот что действительно следует из этой записки, так это что до середины 50-х годов никакой «режимности» в интернатах для инвалидов не было. Правозащитники же наши толкуют про конец 40-х годов, когда инвалидов «рассовали по тюрьмам».

На пароходе в Горицы

Миф о тюремных интернатах для ветеранов-инвалидов появился не сразу. По всей видимости, всё началось с таинственности, что окружала инвалидный дом на Валааме. Автор знаменитой «Валаамской тетради» экскурсовод Евгений Кузнецов так и писал:

«В 1950 году по указу Верховного Совета Карело-Финской ССР образовали на Валааме и в зданиях монастырских разместили Дом инвалидов войны и труда. Вот это было заведение! Не праздный, вероятно, вопрос: почему же здесь, на острове, а не где-нибудь на материке? Ведь и снабжать проще, и содержать дешевле. Формальное объяснение – тут много жилья, подсобных помещений, хозяйственных (одна ферма чего стоит), пахотные земли для подсобного хозяйства, фруктовые сады, ягодные питомники. А неформальная, истинная причина – уж слишком намозолили глаза советскому народу-победителю сотни тысяч инвалидов: безруких, безногих, неприкаянных, промышлявших нищенством по вокзалам, в поездах, на улицах, да мало ли ещё где. Ну, посудите сами: грудь в орденах, а он возле булочной милостыню просит. Никуда не годится! Избавиться от них, во что бы то ни стало избавиться. Но куда их девать? А в бывшие монастыри, на острова! С глаз долой – из сердца вон. В течение нескольких месяцев страна-победительница очистила свои улицы от этого "позора"! Вот так возникли эти богадельни в Кирилло-Белозерском, Горицком, Александро-Свирском, Валаамском и других монастырях...»

То есть удалённость острова Валаам вызвала у Кузнецова подозрение, что от ветеранов хотели избавиться: «В бывшие монастыри, на острова! С глаз долой...» И тут же к «островам» он причислил Горицы, Кириллов, д. Старая Слобода (Свирское). Но как, например, в Горицах, что в Вологодской области, можно было «упрятать» инвалидов? Это же большой населённый пункт, где всё на виду.

Эдуард Кочергин в «Рассказах питерских островов» описывает, как в начале 50-х ленинградские бомжи и бомжихи (в том числе гулящие бабы, так сказать «низы общества») провожали в интернат своего весёлого собутыльника и запевалу Васю Петроградского – бывшего матроса Балтийского флота, потерявшего на фронте обе ноги. На обычный пассажирский пароход сажали его собесовские чиновники (которые и заставили отправиться в интернат) и толпа друзей. На прощание «отутюженному и нафабренному Василию» вручили подарки на память – новый баян и три коробки любимого им «Тройного» одеколона. Под игру этого баяна («Любимый город может спать спокойно...») пароход и отчалил в Горицы.

Защитник Невской Дубровки Александр Амбаров дважды во время бомбёжек был заживо погребён (рисунок Г. Доброва)

«Самое потрясающее и самое неожиданное, что по прибытии в Горицы наш Василий Иванович не только не потерялся, а даже наоборот – окончательно проявился. В бывший женский монастырь со всего Северо-запада свезены были полные обрубки войны, то есть люди, лишённые абсолютно рук и ног, называемые в народе "самоварами". Так вот, он со своей певческой страстью и способностями из этих остатков людей создал хор – хор "самоваров" – и в этом обрёл свой смысл жизни. Начальница "монастыря" и все её врачи-санитары с энтузиазмом приветствовали инициативу Василия Ивановича, а на его одеколонное выпивание смотрели сквозь пальцы. Сёстры-санитарки во главе с врачихой по нервам вообще боготворили его и считали спасителем от страстных посягательств несчастных молодых мужских туловищ на их собственные персоны.Летом дважды в день здоровые вологодские бабы выносили на зелёно-бурых одеялах своих подопечных на "прогулку" за стены монастыря, раскладывая их среди заросшей травою и кустами грудине круто спускавшегося к Шексне берега... Самым верхним клали запевалу – Пузырька, затем – высокие голоса, ниже – баритон, а ближе к реке – басы.

На утренних "гуляниях" происходили репетиции, и между лежащими торсами, в тельнике, на кожаной "жопе" скакал моряк, уча и наставляя каждого и не давая никому покоя: "Слева по борту – прибавь обороты, корма – не торопись, рулевой (Пузырёк) – правильно взял!" Вечером, когда у пристани внизу пришвартовывались и отчаливали московские, череповецкие, питерские и другие трёхпалубные пароходы с пассажирами на борту, "самовары" под руководством Василия Петроградского давали концерт. После громогласно-сиплого "Полундра! Начинай, братва!" над вологодскими угорьями, над стенами старого монастыря, возвышавшегося на крутизне, над пристанью с пароходами внизу раздавался звонкий голос Пузыря, а за ним страстно-охочими голосами мощный мужской хор подхватывал и вёл вверх по течению реки Шексны морскую песню:

Раскинулось море широко,

И волны бушуют вдали...

Товарищ, мы едем далёко,

Подальше от этой земли...А хорошо прикинутые, сытые "трёхпалубные" пассажиры замирали от неожиданности и испуга от силы и охочести звука. Они вставали на цыпочки и взбирались на верхние палубы своих пароходов, старясь увидеть, кто же производит это звуковое чудо. Но за высокой вологодской травою и прибрежными кустами не видно обрубков человеческих тел, поющих с земли. Иногда только над верхушками кустов мелькнёт кисть руки нашего земляка, создавшего единственный на земном шаре хор живых торсов. Мелькнёт и исчезнет, растворившись в листве. Очень скоро молва о чудесном монастырском хоре "самоваров" из Гориц, что на Шексне, облетела всю Мариинскую систему, и Василию к питерскому титулу прибавили новый, местный. Теперь он стал зваться Василием Петроградским и Горицким.

А из Питера в Горицы каждый год на 9 мая и 7 ноября присылались коробки с самым лучшим "Тройным" одеколоном, пока майской весною 1957 года не вернулась посылка на Петроградскую сторону "за отсутствием адресата"».

Как видим, никакой «тюрьмы» в Горицах не было, и «обрубков войны» не прятали. Чем спать под забором, уж лучше пусть живут под медицинским надзором и уходом – такова была позиция властей. Спустя время в Горицах остались только те, от кого отказались родственники или кто сам не пожелал явиться к жене в виде «обрубка». Тех же, кого можно было подлечить, лечили и выпускали в жизнь, помогая с трудоустройством. Сохранился горицкий список инвалидов, вот беру из него не глядя первый попавшийся фрагмент:

«Ратушняк Сергей Сильвестрович (амп. культ. правого бедра) 1922 ИОВ 01.10.1946 по собственному желанию в Винницкую область.

Ригорин Сергей Васильевич рабочий 1914 ИОВ 17.06.1944 на трудоустройство.

Рогозин Василий Николаевич 1916 ИОВ 15.02.1946 выбыл в Махачкалу 05.04.1948 переведён в другой интернат.

Рогозин Кирилл Гаврилович 1906 ИОВ 21.06.1948 переведён на 3 группу.

Романов Пётр Петрович 1923 ИОВ 23.06.1946 по собственному желанию в г. Томск».

Есть и такая запись: «Савинов Василий Максимович – рядовой (остеопар. пр. бедра) 1903 ИОВ 02.07.1947 исключён за длительную самовольную отлучку».

«Расставались со слезами»

Неизвестный солдат. 1974 г. (коллаж автора с рисунка Г. Доброва)

Эти горицкие списки нашёл в Вологде и Череповце (туда был переведён инвалидный дом) генеалог Виталий Семёнов. Он же установил адреса других интернатов в Вологодской области: в посёлке Прибой (Николоозёрский монастырь) и под городом Кирилловом (Нило-Сорская пустынь), куда из Гориц привозили самых тяжких. В пустыни до сих располагается неврологический диспансер, причём там сохранились две церкви, игуменский корпус и келейные корпуса (см. Покров над Белозерьем в № 426 «Веры»). Такой же интернат располагался в п. Зелёный берег (Филлипо-Ирапский монастырь), что близ села Никольское на реке Андога (см. Филипп, утешитель души в № 418 «Веры»). В обеих названных обителях, как и в Горицах, мне доводилось бывать. И ведь не пришло в голову о ветеранах расспрашивать. А Виталий Семёнов продолжает «копать»...

Совсем недавно, в мае 2012 года, он получил электронное письмо от школьницы из села Никольское. Старшеклассница Ирина Капитонова восстановила 29 фамилий из пациентов андогского дома инвалидов и записала воспоминания более десятка людей, работавших в инвалидном доме. Вот некоторые отрывки:

«Рядом с кельями на улице был обстроен навес на свежем воздухе. Неходячих инвалидов в благоприятные дни на раскладушках выносили на свежий воздух. Инвалидам оказывалась систематическая медицинская помощь. Заведующей медпунктом работала фельдшер Смирнова Валентина Петровна. Её направили сюда после окончания Ленинградского медицинского училища при институте Мечникова. Валентина Петровна жила в 12-метровой комнате рядом с инвалидами. В трудную минуту всегда приходила на помощь.Ежедневно в 8 ч утра медицинские работники делали обход инвалидов по палатам. Часты были и ночные вызовы. За лекарством ездили в Кадуй на лошади. Медицинскими препаратами снабжали регулярно. Кормили 3 раза и ещё выдавали полдник ежедневно.

При доме инвалидов содержали большое подсобное хозяйство... Рабочих в подсобном хозяйстве было немного. Им охотно помогали инвалиды. По словам бывшей рабочей Волковой Александры (1929 г. р.), инвалиды были работящими. На территории была своя библиотека. Привозили для инвалидов фильмы. Те, кто мог, ходили на рыбалку, за грибами и ягодами. Вся добытая продукция шла к общему столу.

Инвалидов никто из родственников не навещал. Трудно сказать: то ли они сами не хотели быть обузой, то ли родственники не знали места их пребывания. Многим инвалидам удалось обрести семью. Молодые женщины Зелёного берега и из близлежащих деревень, потерявшие своих женихов на войне, соединяли свою судьбу с инвалидами из Зелёного берега...

По словам респондентов, многие курили, а спиртным не увлекались. Справиться с физическими и душевными ранами помогал труд. Об этом свидетельствуют судьбы многих из них. Забоева Фёдора Фёдоровича, инвалида 1-й группы без ног, хорошо знавшие его называли «человеком-легендой». Его золотые руки умели делать абсолютно всё: портняжничать, шить и ремонтировать обувь, убирать урожай на колхозных полях, разделывать дрова...

Просуществовал дом инвалидов до 1974 года. Инвалиды расставались с Зелёным берегом и друг с другом тяжело, со слезами. Это свидетельствует о том, что здесь им было комфортно».

Все эти сведения переправил я польскому публицисту, мол, не надо мазать чёрной краской советское время – нормальные люди там были, добрые и отзывчивые, своих ветеранов уважали. Но оппонент мой не сдавался: «А как же "Валаамская тетрадь", ты не веришь Кузнецову?» И снова Кузнецова цитирует – как ветераны голодали, овощей им не хватало:

«Я видел это своими глазами. На вопрос кому-либо из них: "Что привезти из Питера?" – мы, как правило, слышали: "Помидорку бы и колбаски, кусочек колбаски". А когда мы с ребятами, получив зарплату, приходили в посёлок и покупали бутылок десять водки и ящик пива, что тут начиналось! На колясках, "каталках" (доска с четырьмя шарикоподшипниковыми "колёсами"), на костылях радостно спешили они на поляну у Знаменской часовни, там рядом была тогда танцплощадка. Для безногих инвалидов! Додуматься только! И был здесь же пивной ларёк. И начинался пир. По стопарику водки и по стопарику же ленинградского пива. Да если это "прикрыть" половинкой помидорки да куском "Отдельной" колбаски! Бог мой, вкушали ли изощрённейшие гурманы подобные яства! И как оттаивали глаза, начинались светиться лица, как исчезали с них эти страшные извинительно-виноватые улыбки...»

Ну что тут скажешь? Кузнецов ещё студентом стал подрабатывать на Валааме экскурсоводом с 1964 года. В ту пору, да и позже, «колбаску» только в Ленинграде да Москве можно было свободно купить. Значит ли это, что инвалиды голодали?

Честно сказать, задели меня слова Witeka. Ведь Валаам очень близок мне. Туда в командировку от петрозаводской газеты «Комсомолец» я приезжал ещё в 1987 году. Инвалидный дом не застал – его три года как перевели на «большую землю», в п. Видлица. Но пообщаться с одноруким ветераном довелось. Три ночи провёл я в конторе лесхоза (на острове были лесхоз и леспромхоз), а там рядышком находилась пасека. Вот при этойпасеке и жил инвалид, пожелавший остаться при своих пчёлах. Глядя на него, мне как-то в голову не пришло расспрашивать об «ужасах» инвалидного дома – такой светлый, умиротворённый старик. Только одно его огорчало. Показывал он мне пчёлок и предлагал: «Старый я, помощника нет, оставайся». И помнится, я всерьёз подумывал: а может, плюнуть на всё и остаться на острове?

Делюсь этим воспоминанием со своим оппонентом, он в ответ – «Значит, Кузнецову не веришь. А своим священникам веришь? Год назад на Валааме установили крест-памятник на кладбище ветеранов-инвалидов, после панихиды было сказано...» И цитирует: «Это люди, получившие тягчайшие увечья в Великой Отечественной войне. Многие из них не имели рук и ног. Но более всего, наверное, они испытывали муки от того, что Родина, за свободу которой они отдали своё здоровье, не сочла возможным сделать ничего лучшего, как отправить их сюда, на этот холодный остров, подальше от общества победителей... Условия их жизни здесь мало чем отличались от лагеря: они не имели возможности передвижения, они не имели возможности поехать к своим родным, близким. Они здесь умирали – скорбно почили, как мы только что слышали в молитве за упокой. То, что произошло на Валааме... – это ещё одна малоизвестная история, связанная с войной...»

Да, уел меня польский приятель. Даже и не знал, что ответить.

Правда о Валааме

Проповедь эта была сказана после освящения креста, сооружённого по просьбе наместника монастыря представителями Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-западного региона. Координатором этого дела была Ольга Лосич, которая готовила также историческую справку для будущего памятника. На сайте ассоциации выложено интервью с ней. Ольга Лосич сообщает, что «перед Ассоциацией была поставлена задача создать памятник ветеранам войны, проживавшим на Валааме с 1953 года» (на самом деле ветераны там проживали уже в 1951–1952 годах. – М. С.). Далее она рассказывает, с каким трудом им удалось разыскать архивы инвалидного дома – они «оказались» в Видлице. И сообщает, что на остров сразу же было привезено около тысячи ветеранов вместе с медицинскими работниками, затем «от тоски и одиночества они стали умирать один за другим». «Мы полностью перебрали и изучили документы, содержащиеся в двадцати мешках, – говорит О. Лосич. – Поисково-исследовательский этап работы завершился составлением списков ветеранов – инвалидов войны, похороненных на Валааме. В этот список вошли 54 имени ветеранов». Всего же, по мнению Лосич, на кладбище должно было быть похоронено 200 инвалидов.

Тут же возникает вопрос. Даже если похороненных 200, то куда делись остальные 800? Значит, всё же они не «умирали один за другим»? И никто их не обрекал на смерть на этом «холодном острове»? Инвалидный дом существовал на Валааме более 30 лет. Известно количество инвалидов по годам: 1952 – 876, 1953 – 922, 1954 – 973, 1955 – 973, 1956 – 812, 1957 – 691, – и далее примерно на одном уровне. Это были очень больные люди, с ранениями и контузиями, к тому же многие в возрасте. Менее шести смертей в год из 900–700 человек – это разве большая смертность для подобного заведения?

В реальности на острове была большая «текучка» – одних туда привозили, других увозили, редко кто задерживался. И это следует из тех архивов, которые члены ассоциации с такими сложностями искали, хотя карельским краеведам эти документы давно известны. Их фотокопии даже в Интернете выложены. Лично я, заинтересовавшись, просмотрел почти двести документов и даже нашёл родственника своего земляка из Беломорского района. Вообще, что сразу бросается в глаза – это адреса проживания ветеранов-инвалидов. В основном это Карело-Финская ССР.

Утверждение, что на «холодный остров» свозили тунеядствующих ветеранов-инвалидов из крупных городов СССР, – это миф, который почему-то до сих пор поддерживается. Из документов следует, что очень часто это были уроженцы Петрозаводска, Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского и других районов Карелии. Их не «вылавливали» на улицах, а привозили на Валаам из «домов инвалидов малой наполняемости», уже существовавших в Карелии – «Рюттю», «Ламберо», «Святоозеро», «Томицы», «Бараний берег», «Муромское», «Монте-Саари». Различные сопроводиловки из этих домов сохранились в личных делах инвалидов.

Как показывают документы, основной задачей было дать инвалиду профессию, чтобы реабилитировать для нормальной жизни. Например, с Валаама направляли на курсы счетоводов и сапожников – безногие инвалиды могли вполне это освоить. Обучение на сапожников было и в «Ламберо». Работать ветеранам 3-й группы было обязательно, 2-й группы – в зависимости от характера травм. Во время учёбы с пенсии, выдаваемой по инвалидности, удерживалось 50% в пользу государства.

Виталий Семёнов, скрупулёзно изучавший валаамский архив, пишет: «Типичная ситуация, которую видим по документам: солдат возвращается с войны без ног, родственников нет – убиты по пути в эвакуацию, или есть – старики родители, которым самим требуется помощь. Вчерашний солдат мыкается-мыкается, а потом машет на всё рукой и пишет в Петрозаводск: прошу отправить меня в дом инвалидов. После этого представители местной власти производят осмотр бытовых условий и подтверждают (или не подтверждают) просьбу товарища. И только после этого ветеран отправлялся на Валаам.

Вопреки легенде, более чем в 50% случаев у тех, кто попал на Валаам, были родственники, о которых он прекрасно знал. В личных делах через одно попадаются письма на имя директора – мол, что случилось, уже год не получаем писем! У валаамской администрации даже традиционная форма ответа была: "Сообщаем, что здоровье такого-то по-старому, ваши письма получает, а не пишет, потому что новостей нет и писать не о чем – всё по-старому, а вам передаёт привет"».

Самое поразительное: страшилки о валаамском «аиде» разлетаются мгновенно, стоит лишь любому сомневающемуся набрать адрес в Интернете – http://russianmemory.gallery.ru/watch?a=bcaV-exc0 . Вот они, фотокопии внутренней документации. Например, такая объяснительная (с сохранением орфографии):

«1952 г. Валаамский инвалидный дом. От инвалида войны Качалова В.Н. Заявление. Так-как я ездил в город Петрозаводск и случилось несчастье, во время припадка раздели тужурку и летние брюки, то прошу вас дать мне фуфайку и брюки. В чём прошу Вас не отказать. В Петрозаводске заявил министру, то она велела вам написать заявление. К сему: Качалов 25/IX–52 года».

Картину проясняет ещё одна записка: «Директору дома инвалидов тов. Титову от инвалида войны II гр. Качалова В.Н. Объяснение. Объясняю в том, что продано у меня 8 вещей: брюки 2 х/б, простынь 1 х/б, тужурка 1 х/б, фуфайка х/б. Пинжак х/б один. Рубашка 1 х/б, носки 1 х/б. За это всё прошу вас меня простить и в дальнейшем прошу простить. Даю инспектору по трудоустройству слово в письменом виде, что больше этого не допущу и прошу вас выдать мне костюм шерстяной как выдавали инвалидам войны. К сему: Качалов. 3/X–1952». Получается, что инвалид свободно поехал с острова в областной центр и там покуролесил.

Запрос инвалиду-фронтовику, действиетльно ли он желает поступить в инвалидный дом (этот и другие документы на странице - из Валаамского архива)

Или вот ещё документы. Официальный запрос инвалиду, действительно ли он хочет жить в инвалидном доме (к слову об «облавах»). Увольнительная «инв. войны тов. Хатову Алексею Алексеевичу в том, что он увольняется для сопровождения жены к месту жительства в Алтайский край г. Рубцовск» (и это была «тюрьма»?). А вот ещё два документа. В одном даётся справка за 1946 год, что у ветерана Гавриленко из Питкяранты, бывшего танкиста, ослепшего на два глаза, нетрудоспособная мать, «положение безвыходное», поэтому ему выделяется место в интернате «Ламберо» Олонецкого района. Из другого следует, что танкиста перевели на Валаам, но в 1951 году его оттуда забирает мать. Или такая деталь: Ланев Фёдор Васильевич, прибывший на Валаам из г. Кондопога, в 1954 г. как ветеран получает пенсию в 160 руб. Вот из таких маленьких деталей и вырастает реальная картина.

И на всех документах значится не «дом инвалидов войны и труда», как его называет Е. Кузнецов и многие мифологи, а просто «инвалидный дом». Оказывается, на ветеранах он и не специализировался. Среди «обеспечиваемых» (так официально назывались пациенты) был разный контингент, в том числе «инвалиды из тюрем престарелые». Об этом В. Семёнов узнал от бывших работниц валаамского дома инвалидов, когда в 2003 году ездил в Карелию.

«У меня был случай один, – рассказала старушка. – Один бывший тюремный напал на меня на кухне, здоровый такой, с протезом ноги, а их же трогать нельзя – засудят. Они тебя бьют, а ты их не можешь! Я тогда закричала, пришёл замдиректора и дал ему так, что он отлетел. Но ничего, судиться не стал, потому как чувствовал, что неправ».

***

Мемориал памяти инвалидов Отечественной войны, погребённых на Валааме

История с валаамским «аидом» очень неоднозначна. Между тем легенда о «Гулаге для ветеранов» продолжает шириться. И разве виноват мой приятель, польский публицист, собравший все эти страшилки, если не в польской, американской или ещё какой, а именно в русской Википедии говорится: «Валаам – лагерь инвалидов Второй мировой войны, куда после Второй мировой войны в 1950–1984 годы свозили инвалидов войны». Там же есть ссылка на статью «Как в СССР уничтожали инвалидов войны» с комментариями какого-то украинца: «Перед преступлениями российских коммунистов меркнут все преступления германского нацизма вместе взятые... Генетические уроды... Куда подевал народ-богоносец калек-победителей? Суть этих интернатов была в том, чтоб тихо спровадить инвалидов на тот свет как можно быстрее...» А в прошлом году в США должна была выйти книга американского профессора Френсиса Бернштайна – о глумлении над ветеранами в горицком доме инвалидов. Психологическое давление продолжается – направленное на очернение того, что объединяет сейчас народы России. Тихо, исподволь, копаясь в ранах ветеранов, они подрывают у молодого поколения «память о памяти» – мол, если ваши деды глумились над ветеранами, то зачем вы на свадьбах возлагаете цветы к памятникам, зачем вам «такая» Победа?

Только правда может этому противостоять. И молитвенная память о тех покалеченных, что многие годы носили в себе осколки страшной войны. И, конечно, я кланяюсь Ольге Лосич и её сотоварищам, что воздвигли памятный крест на Валааме. Крест, возможно, появится и на горицком погосте – Виталий Семёнов уже несколько лет добивается этого у местных властей. И сколько ещё таких инвалидных кладбищ по Руси...

Вместо послесловия: После выхода этой публикации 4 июля в редакцию нашей газеты зашла 78-летняя сыктывкарка и рассказала, что её отца долгое время после войны считали в семье без вести пропавшим. Но однажды её знакомая поехала на Валаам и случайно увидела там односельчанина... Это был отец нашей гостьи. На войне он потерял ноги и решил не сообщать семье о себе, чтобы не быть в тягость. Об этой и еще одной истории, пополнившей «валаамский список», расскажем в № 664 газеты.